Originalmente publicado em arquiteturaemnotas.com. Visite e valorize a web aberta!

Acompanhar a cerimônia do Oscar nas redes sociais no domingo passado significou, infelizmente, testemunhar atos e discursos de misoginia bastante violentos direcionados à atriz Mikey Madison, que concorria com a nossa Fernanda Torres. Em que pese ser bastante compreensível a insatisfação com o resultado — afinal, perdemos tanto o prêmio de Melhor Atriz quanto o de Melhor Filme —, foram lamentáveis os inúmeros ataques direcionados à jovem atriz vencedora, assim como também exageradas as manifestações que apontavam para uma suposta falta de qualidade do filme vencedor na categoria principal.

Anora talvez não seja genial ou excepcional e talvez até pudesse não ser o melhor naquela lista, mas definitivamente não é ruim — conquistou, afinal, corações e mentes em Cannes sendo o primeiro filme estadunidense em mais de uma década a levar a Palma de Ouro.

Não tenho qualquer maior competência para falar sobre crítica ou teoria de cinema e certamente muita gente melhor do que eu já dissecou as qualidades do filme. Muita gente também já apontou para o recado à indústria cinematográfica estadunidense dado pela Academia ao premiar um filme quase independente e de baixíssimo orçamento para os padrões hollywoodianos: Anora aponta para caminho oposto ao dos filmes tipo “blockbuster” da última década e, ainda que esteja longe de ser experimental ou profundamente inovador, definitivamente para um tipo de cinema muito diferente das desgraças que foram os hegemônicos filmes de super-heróis e fantasia que monopolizaram as salas de cinema desde meados dos anos 2000.

a tridimensionalidade da experiência audiovisual

Mas gostaria de atentar para um dos aspectos evocados por Sean Baker, seu diretor, em seu discurso após ser premiado com a estatueta de Melhor Filme. Baker não só falou a favor das pequenas produções mas sobretudo apelou à defesa das salas de cinema e da experiência de assistir a filmes coletivamente. Diferente do teatro, inerentemente tridimensional e coletivo, o fundamento do cinema está na bidimensionalidade do quadro: imagens e sons em movimento no interior de um quadro bem delimitado. Sua experiência, no entanto, é espacial, tridimensional e coletiva — e é esta experiência coletiva o foco da defesa das salas de cinema.

Não que seja pauta inédita: em meio ao avanço atropelado das plataformas de streaming, dos preços abusivos cobrados pelas salas de exibição e pela mudança de hábito dos espectadores, muitos sãos os profissionais desse mercado que têm apelado à defesa das salas de cinema. Mesmo um péssimo diretor como Christopher Nolan faz esse apelo.

No caso de Sean Baker, no entanto, parece-me que esta defesa da experiência comum da sala de cinema tem um toque especial em função de uma das melhores qualidades de Anora: o filme e seu diretor sabem trabalhar muito bem com os afetos do público ao longo da exibição, tornando a reação do público na sala de cinema à reação dos demais espectadores uma experiência tão interessante quanto acompanhar o próprio filme. Há quem diga que o filme é tomado como uma comédia romântica pastelão por homens — apesar da violência explícita contra uma mulher ao longo de grande parte do segundo ato — e como um filme de terror tenso e traumático por mulheres — justamente em função dessas violências.

Em minha sessão, acompanhar a reação entusiasmada de alguns homens pós-adolescentes reagindo efusivamente às agressões cometidas contra a protagonista foi algo talvez mais traumático que acompanhar as próprias agressões — tão habilmente filmadas, dado o toque supostamente leve e cômico com que são cometidas (e, por isso mesmo, mais perversas). As risadas obviamente param à medida em que o filme avança — e sobretudo quando alguém na plateia faz algum comentário mais incisivo a respeito do assunto.

um filme (quase) brechtiano em hollywood?

Pode-se, é claro, argumentar que não só não há nada de novo nisso como se trata de abordagem narrativa bastante conservadora: trata-se, afinal, da mobilização mais tradicional possível do sentimento de catarse na relação entre plateia e palco (ou, no caso, entre plateia e tela). Até mesmo o péssimo cinema da Marvel sabe fazer isso, aproveitando-se dos afetos mais grosseiros em seus filmes e dimensionando momentos de silêncio já prevendo a reação do público — tal qual torcidas organizadas em espetáculos esportivos — em momentos climáticos.

No entanto, a habilidade com que Anora mobiliza a tensão entre as diferentes afetações do público no mesmo espaço adiciona mais camadas à experiência — por mais longe que o filme esteja de qualquer proposta brechtiana, esses momentos de tensão motivados por reações distintas do público constituem-se quase de pausas brechtianas nos quais se explicita a dimensão artificial e de montagem da obra.

Nesse sentido, talvez Anora seja um necessário manifesto em defesa da experiência cinematográfica coletiva — e, nessa perspetiva, faz todo sentido que tenha ganhado o Oscar.

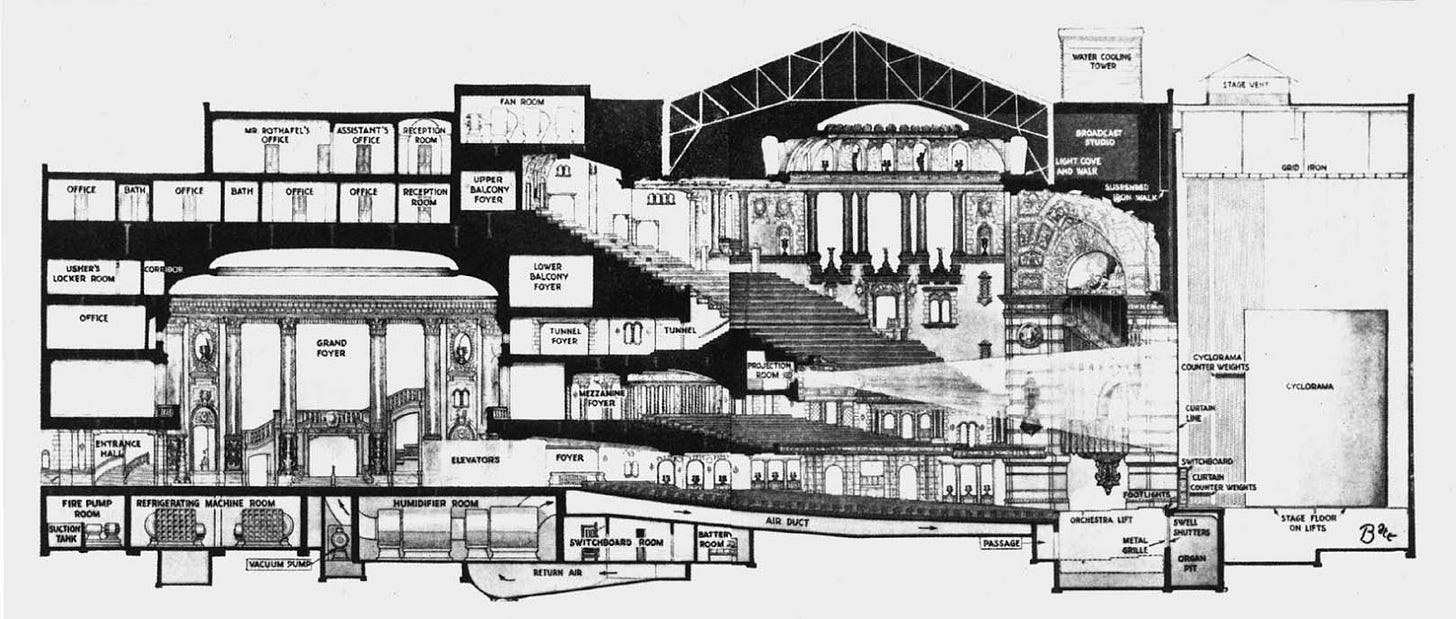

Fonte da imagem de abertura: Frank’s Place. Trata-se do corte longitudinal do edifício do Roxy Theatre, gigantesca sala de cinema inaugurada em Nova Iorque em 1927 com impressionantes 5.920 lugares. As fotografias acima são de um modelo do edifício em exibição na exposição de longa duração do Museu da Imagem em Movimento de Nova Iorque.